離婚や連れ子の定住者ビザ申請なら

定住者ビザは、日本人と離婚・死別をした外国人や連れ子が日本で暮らす場合に該当するビザです。その他にも、日本人の実子を扶養する外国人、父母等に同伴して来日し高校卒業後に日本で就職する外国人なども定住者ビザに該当します。

定住者ビザは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める外国人のための身分に関係するビザ(身分系在留資格)になります。具体的には、中国残留邦人や日系人などの日本と関わりが深い外国人や紛争や戦争によって日本へ避難した難民などがあてはまります。

離婚・連れ子の定住者ビザを取得するならコモンズ行政書士事務所へ!!

離婚や連れ子の定住者ビザ申請をするならコモンズへ!

コモンズの相談件数は、日本トップクラスの年間3,000件越えです!

このページは国家資格者である行政書士が作成・監修しています。

ご依頼ポイント

認定料金

初回相談無料

不許可は全額返金

追加料金なし

日本全国対応

許可率98%以上

コモンズを「安心・信頼」できるポイント

- 許可率・実績ともに日本トップクラス企業!

- 定住者ビザ申請のフルサポートをお約束します!

お問い合わせ(相談無料)

定住者ビザのことをよく知ろう!

01.定住者ビザとは?

定住者ビザとは、約30種類ある在留資格の中の一つであり、正式名称は「定住者在留資格」になります。定住者ビザは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める外国人のための身分に関係するビザです。

定住者ビザの特徴としては「活動制限や就労制限がない」ことが挙げられます。また、永住ビザとの違いとしては1~5年ごとにビザ更新手続きを行う必要があり、更新手続きを忘れると不法滞在者として法的に罰せられることになります。また、懲役刑や禁錮刑などに当たる比較的重い犯罪を犯した場合は強制的に日本国外に退去させられることもあります。

【定住者ビザで可能な活動】

身分系在留資格とは、「永住者ビザ」「日本人の配偶者等ビザ」「永住者の配偶者等ビザ」「定住者ビザ」などのビザが該当します。日本人と同じように仕事内容に制限がなく自由に働くことができるのが特徴です。

02.定住者ビザに該当するか調べよう

【告示定住者】

・日本人の子として出生した者の実子

・日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子

・日系2世の配偶者及び日系3世の配偶者

・日本人、永住者・特別永住者の未成年で未婚の実子

・定住者の未成年で未婚の実子

・日本人、永住者、定住者、特別永住者の6歳未満の養子

・中国残留邦人

【告示外定住者】

・日本人の子供を養育、監護する外国人親

・日本人と離婚した外国人

・日本人と死別した外国人

・日本の小中高校を卒業して就職内定している外国人

定住者ビザには、法務大臣が告示をもって定める「告示定住者」と、告示に該当しないものの特別に日本に滞在することが認められている「告示外定住者」の2種類があります。

定住者ビザの中でも、弊所では特に「日本人の配偶者の連れ子」「日本人と離婚・死別した外国人」の2つについて問い合わせをいただくことが多いです。「日本人の配偶者の連れ子」「日本人と離婚・死別した外国人」について以下でご説明いたします。

注目の要件① 日本人の配偶者の未成年で未婚の連れ子!!

日本人の配偶者の連れ子とは、外国人Aさんが日本国籍を持つ日本人Bさんと結婚する前に外国人Cさんとの間に出産した子供Dさんのことです。また、連れ子の要件には未成年で未婚であることが求められておりますので、既に成人されている場合や既婚者となっている場合には、連れ子であっても定住者ビザの要件に該当しないので注意してください。18歳未満(17歳以下)の連れ子が対象です!

注目の要件② 日本人と離婚・死別した外国人!!

日本人の配偶者等ビザを持って日本で暮らしていた外国人が日本人と離婚・死別をした場合に定住者ビザの要件に該当します。弊所では、お客様から日本人と離婚したので定住者ビザに変更してほしいと相談を受けますが、日本人との婚姻期間が相当期間ないと不許可になる可能性が高いです。相当期間については、定住者ビザの申請を行う場合に最低でも3年、一般的には5年以上が基準としてよく言われていますので、申請の際の目安にしてください。

ただし、日本人との間に出産した子供がいる場合は、婚姻関係が相当期間継続していない場合でも、定住者ビザ取得の可能性がありますのであきらめないようにしましょう!

告示(こくじ)とは、国や地方公共団体などの公の機関が、必要な事項を公示する行為またはその行為の形式のことです。定住者に関する告示(定住者告示)は、正式名称を「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成二年法務省告示第百三十二号)」と言います。

03.定住者ビザと永住者ビザの違いは?

定住者ビザと永住者ビザには、「在留期間の更新」と「社会的信用度」の2点で大きな違いがあります。定住者ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月となっており、在留期間の期限までに更新申請が必要になります。それに対して、永住者ビザには在留期間はありませんので更新申請をする必要はありません。また、永住者ビザの永住とは「その場所に末永く住むこと」という意味であり、永住者は日本国籍がない以外はほぼ日本人と同じように扱われます。定住者ビザの定住とは「一定の場所に長く住むこと」という意味であり、この先、日本から母国に戻ったり、別の国へ移住する可能性も否定できません。

定住者ビザから永住者ビザへビザを変更するには定住者ビザを取得してから5年日本に滞在しており、「素行が善良であること」や「独立して生計を立てられる資産や技能があること」などの様々な条件をクリアする必要があります。

04.定住者ビザ申請の種類

定住者ビザ申請を行う場合の方法は、状況に応じて認定証明書交付申請と変更許可申請の2種類あります。ここでは、2種類の申請内容について記載しておりますので、一緒に見ていきましょう!

・認定証明書交付申請について

外国人が海外にいる場合は、認定証明書交付申請を行います。認定証明書交付申請は、日本にいる親族から入国管理局にビザの申請を行います(日系人、養子、配偶者、子が定住者ビザを取得する場合など)

・変更許可申請について

外国人が日本にいる場合は、変更許可申請を行います。変更許可申請は、申請人から入国管理局にビザの申請を行います(難民、連れ子、離婚、死別、就労目的で定住者ビザを取得する場合など)

認定証明書交付申請は、入管法に定められている場合に限り行うことが可能です。そのため、ビザを申請する外国人が定住者告示に該当する場合は認定証明書交付申請をすることができます。しかし、ビザを申請する外国人が定住者告示に該当しない場合は、認定証明書交付申請を行うことができず、変更許可申請を行う必要があります。変更許可申請を行うためには、申請人が日本にいることが要件となりますので、海外に申請人がいる場合は短期滞在ビザ等を取得し来日する必要があります。

05.定住者ビザ申請に必要な書類とは?

定住者ビザ申請を行う場合は、以下の書類が必要となります。ここでは、弊所で多く取り扱っている「日本人の配偶者の未成年で未婚の連れ子」と「日本人と離婚・死別した外国人」についてご紹介しています。定住者ビザ申請にあたり、書類をご用意する際にご覧ください。

申請人が用意する書類一覧(在留資格認定証明書交付申請の場合)

・在留資格認定証明書交付申請書

・写真(縦4cm×横3cm)

・パスポートの写し

・返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

申請人が用意する書類一覧(在留資格変更許可申請の場合)

・在留資格変更許可申請書

・写真(縦4cm×横3cm)

・パスポートの写し

・在留カードの写し

日本人の配偶者の未成年で未婚の連れ子である場合(共通)

・申請人の出生届出受理証明書

・申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書

・日本人の戸籍謄本(婚姻事項の記載があるもの)

・日本人の配偶者の住民票(世帯全員の記載があるもの

・日本人の配偶者(または日本人)の在職証明書(会社員の場合)

・日本人の配偶者(または日本人)の確定申告書控えの写し(個人事業主の場合)

・日本人の配偶者(または日本人)の登記簿謄本(会社役員の場合)

・日本人の配偶者(または日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(総所得及び納税状況が記載されたもの)

・スナップ写真(親子で写っているもの)

・チャット履歴(親子で写っているもの)

・申請人の親権を証明する資料(申請人の親が離婚している場合)

日本人と離婚・死別した外国人の場合(共通)

・日本人の戸籍謄本(離婚・死亡事項の記載があるもの)

・申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの

・申請人の在職証明書(会社員の場合)

・申請人の確定申告書控えの写し(個人事業主の場合)

・申請人の履歴事項全部証明書(会社役員の場合)

・申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(総所得及び納税状況が記載されたもの)

身元保証人に必要な書類(共通)

・身元保証書

・住民票(世帯全員の記載があるもの

・在職証明書(会社員の場合)

・確定申告書控えの写し(個人事業主の場合)

・履歴事項全部証明書(会社役員の場合)

・申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(総所得及び納税状況が記載されたもの)

特に、定住者ビザ申請は様々な身分の外国人に対応するビザとなっています。そのため、自分が何に該当するのかをよく確認してから必要な書類を集めるようにしましょう。

06.定住者ビザ取得にかかる期間

定住者ビザ申請は、申請方法によって審査期間が異なります。在留資格認定証明書交付申請であれば1ヶ月~3ヶ月、在留資格変更許可申請であれば1ヶ月~2ヶ月と公表されています。また、在留資格変更許可申請は申請人が海外にいる状態では申請することが出来ません。そのため、入出国時期などを決めているのであれば審査の期間も考慮して準備を進めていくようにしましょう。

在留資格認定証明書交付申請は、提出した返信用封筒に認定証明書が同封されて届きます。その他の在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請は提出時のはがき(通知書)によって通知されます。オンライン申請の場合は、メールで結果が通知されます。

07.定住者ビザ(在留資格)にかかる手数料

定住者ビザ申請は、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請ともに申請をする際にかかる費用は無料となっております。ただし、在留資格変更許可申請を行って許可が出た場合、申請手数料を支払うことになります。

収入印紙は、印紙税という税金で、租税や行政に対する手数料の支払いに利用される証票です。国が租税や手数料を徴収するために用いられるのが収入印紙です。基本的に出入国在留管理局や各出張所にて購入が可能です。

08.書類作成時に一番気をつけるべき点をアドバイス

定住者ビザ申請する際に一番気を付ける点についてお話します。それは、ビザ申請のために虚偽の内容を書いてしまうことです。具体的に言うと「申請書類では離婚後に別居を行ったように記載しているが、実際は婚姻中から夫婦別居を行っていた」「申請書類では子供の養育を行っていると記載しているが、実際は前配偶者が養育を行っていた」などが挙げられます。

特に、日本人の配偶者と離婚した場合の定住者ビザ申請は、日本人の配偶者と離婚したから必ずもらえるビザではありません。日本人との婚姻期間が3年以上ないと、定住者ビザの申請を行っても不許可になる可能性があります。また、婚姻期間が3年以上あっても1年以上別居をしており、婚姻関係が破綻していたのであれば不許可になる可能性があります。しかし、申請の際に少しぐらいいかと言う甘い気持ちで、離婚するまでずっと同居していたように伝えてしまい、不許可になったと聞くことがよくあります。定住者ビザ変更申請では、婚姻期間が長くあることが必要となりますが、絶対に虚偽の内容は記載しないでください。

09.ビザ更新がギリギリになったとき

定住者ビザ(在留資格)は更新(在留期間更新許可申請)を行う必要があります。更新は、3ヶ月前からできますが、もしビザの期限ギリギリに申請したらどうなるか具体的に説明いたします。ビザの期限が4月6日で、気がついたのが4月1日だとしましょう。慌てて書類を準備し入国管理局に申請できたのが4月6日だった場合、4月6日から結果が出るまで(ビザの期限から2か月以内)日本に滞在することができます。

本来であれば、ビザの期限が切れてしまうと日本を出国しなければなりませんが、更新の申請を行っていれば特別に期間の延長が認められています。しかしながら、ギリギリに申請するというのはリスクが高くなるのでできる限り余裕をもって申請することをオススメします。

日本人の配偶者の未成年で未婚の連れ子が成人した場合、お客様から定住者ビザの更新ができるかご相談を受けることが良くあります。回答は、成人している場合でも定住者ビザの更新申請が可能です。確かに、告示されている定住者の要件では未成年と定められているため、心配する方も多くいらっしゃいます。しかし、無事に更新できているケースがありますのでご安心ください。

10.よくあるお問い合わせ

定住者ビザ申請を検討されているお客様は、質問や不安な点を多く持っていることが多いです。お電話でご相談いただいた内容の一例をご紹介いたしますので、定住者ビザ申請を検討する際の参考にしてください。

定住者ビザの申請は誰がどこにするのでしょうか?

海外で暮らしていたkさん(20代男性・ブラジル人)は、日系3世として日本で暮らしていくため、定住者ビザの申請を検討していました。定住者ビザの申請書類一式が用意できたのですが、誰がどこに提出するのでしょうか?

【プロの解説】申請人Kさんが海外にいる場合は、在留資格認定証明書交付申請となりますので申請人の親族が日本の出入国在留管理局へ行います。また、在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合は、申請人が日本の出入国在留管理局へ行うことになります。

日本人の夫と離婚しましたが、日本で暮らしていくことができますか?

日本で日本人と結婚していたTさん(30代女性・中国人)は、6年間一緒に暮らしていた夫と離婚することになりました。この先は、アルバイトをして暮らしていくのですが、日本で定住者ビザをもらい暮らしていくことはできるでしょうか?

【プロの解説】定住者ビザは、婚姻歴が3年以上あれば認められる可能性があります。今回のTさんの場合であれば、日本人と6年間の婚姻歴があるので十分可能性があります。また、収入の面でも自身で生計を立てていく見込みがあるので定住者ビザを取得できる可能性が十分あります。

日本人の子供を扶養していくために日本で暮らすことは可能でしょうか?

日本人男性Aさんと結婚していたNさん(30代女性・フィリピン人)は、Aさんとの間に子供を出産し日本で暮らしておりました。結婚してから1年後にAさんと離婚したのですが、子供と一緒に日本で暮らしていくことは可能でしょうか?

【プロの解説】定住者ビザは、婚姻歴が3年以上必要とよく言われますが、日本人の子供を扶養していく場合は3年経過していなくても許可をいただける可能性があります。この場合の申請はどのように子供を扶養して生計を立てていくのかをしっかり説明するようにしましょう。

定住者ビザを取得したのですが、仕事の制限はありますか?

日本人男性と結婚していたOさん(30代女性・タイ人)は、離婚後に定住者ビザを取得して日本で仕事をして暮らしていました。その後、Oさんは転職を検討するようになりましたが、どのような職に就いてもよいのでしょうか?仕事の制限があれば教えてください。

【プロの解説】定住者ビザは、仕事の制限なく働くことが可能です。そのため、Oさんはどのような職場でも転職することが可能ですので、自由に職場を選んでいただいて大丈夫です。

定住者ビザを取得したのですが、親と日本で暮らすことはできますか?

日本人女性Kさんと結婚していたDさん(30代男性・インドネシア人)は、Kさんとの間に子供を出産し日本で暮らしておりました。その後、DさんはKさんと離婚した後に定住者ビザと取得し、子供の親権者として親子で暮らしていました。この場合、子供の面倒を見てもらうため母親が日本で暮らすことは可能でしょうか?

【プロの解説】定住者ビザを持っていたとしても、親を長期的に日本に呼ぶことはできません。子供の面倒を見てもらうのであれば、90日間の滞在になりますが短期滞在ビザで両親を呼ぶことが一般的です。なお、短期滞在ビザは最長で180日まで延長できる可能性もあります。

日本人の夫と別居しているのですが、定住者ビザに変更できますか?

日本人男性Yさんと結婚していたGさん(30代女性・ベトナム人)は、結婚してから5年後にYさんと別居して暮らすようになりました。Yさんと話し合いをすることが出来ず、離婚の手続きを行うこともできないのですが、日本で暮らしていくことは可能でしょうか?

【プロの解説】事実上の婚姻関係が破綻している場合、離婚手続きを行っていなくても日本人の配偶者ビザから定住者ビザへ変更できる可能性があります。この場合の申請は、離婚手続きを行わない(行えない)理由などを丁寧に説明する必要があると思いますので、私どものような専門家に相談して書類作成を進めるようにしましょう。

未成年の際に定住者ビザで来日しましたが、成人しても更新できますか?

日本人男性Tさんと結婚したIさん(30代女性・フィリピン人)は、Tさんと結婚する前にフィリピン人男性との間に子供Sさんを出産しておりました。その後、未成年であったSさんは定住者ビザでIさんと一緒に来日していました。現在、Sさんは成人しているのですが、定住者ビザを更新することは可能でしょうか?

【プロの解説】定住者ビザの要件は未成年と定められていますが、成人している場合でも定住者ビザの更新申請を行い許可をいただける可能性は十分あります。ただし、一番最初に来日するときは、成人してしまうと定住者ビザに該当しなくなるので注意しましょう。

短期滞在ビザから定住者ビザへ変更できますか?

日本人男性Aさんと結婚したOさん(30代女性・中国人)は、Aさんと結婚する前に中国人女性との間に子供Mさんを出産しておりました。現在、MさんOさんに会いに短期滞在ビザで来日していますが、短期滞在ビザから定住者ビザへの変更は可能でしょうか?

【プロの解説】短期滞在ビザから定住者ビザへの変更は原則できません。やむを得ない事情があるか、来日中に定住者の在留資格認定証明書が交付されない限り認められないと考えて良いでしょう。

子供が学校を卒業してから、日本へ呼ぼうと考えていますが可能ですか?

日本人男性Tさんと結婚したNさん(30代女性・ロシア人)は、Tさんと結婚する前にロシア人男性との間に子供Cさんを出産しておりました。その後、未成年であったCさんはロシアの学校に通っていたためそのままロシアで暮らしていましたが、学校卒業後に日本へ呼ぶことは可能でしょうか?

【プロの解説】在留資格認定証明書の交付を受け、本国の日本大使館で査証を得たうえで未成年の内に来日する必要がある。申請の準備や、国の審査、許可後の事務手続きを考慮すると成人する半年くらい前がラストチャンスになると考えてください。

11.料金について

ぜひ私たちにご相談ください

コモンズ行政書士事務所は多くのお客様にご相談頂き、おかげさまで年間相談件数日本トップクラスを誇っております。ご相談内容に応じた適切なアドバイスを行い、お客様の申請をサポートさせて頂きます。申請を諦める前にぜひ1度ご相談ください。

たくさんの感謝を頂いております

たくさんのお客様より「ありがとう」のお言葉を頂いております。私たちコモンズ行政書士事務所メンバーは、お客様の許可・取得へ向けて日々精進し全力でお客様をサポートし続けます。

わたしたちにおまかせください

帰化申請や在留資格取得、各種許認可など全ての業務で高い取得率・許可率があります。お客様の大切な申請をぜひコモンズ行政書士事務所におまかせください。

95%の方にご満足頂いております

コモンズ行政書士事務所は、電話・メール・郵送等でのご依頼対応を実現し、無駄なコストを省くことで安心できるサポートを低価格でご提供しております。また、初回相談無料や不許可の場合は全額返金(※短期滞在ビザ・永住ビザは適用外となります)などもご満足頂いている1つです。

人と人の繋がりを大切にします

1度ご依頼頂いたお客様から再びのご依頼や、ご紹介でご依頼を頂くケースが多いのもコモンズ行政書士事務所の特徴の1つです。お客様がお知り合いの方に勧めていただいていることは私たちの誇りであり、これからもお客様との出会いに感謝し精一杯サポートし続けます。

12.手続きの流れ

★ お電話・メールにてご相談

私たちコモンズ行政書士事務所は、お客様がしっかりご納得頂いたうえで、ビザ取得をご協力させて頂きたいと考えております。定住者ビザに関してのご質問・ ご相談がある方は、メール・お電話にてお気軽にお問い合わせ下さい。お客様がご不安に感じることや様々なご要望に全力でお応えいたします!!お客様にとって1番良い方法を一緒に探 しましょう!!

![]() 初回のご相談は無料です。強引な営業や勧誘なども一切行って

おりませんのでご安心ください。

初回のご相談は無料です。強引な営業や勧誘なども一切行って

おりませんのでご安心ください。

★ お見積書・ご請求書を送付

お手続きに必要な情報をヒアリングし、お客様のご希望と一致するようであれば、お見積書・ご請求書をお客様へお送りいたします。お見積書・ご請求書の発行は 無料です。お見積書・ご請求書は、メールまたは郵送・FAXにてお送りいたします。

![]() お見積書・ご請求書の他、手続きの流れをご説明した書類も一

緒にお送りしております。

お見積書・ご請求書の他、手続きの流れをご説明した書類も一

緒にお送りしております。

★ お送りする書類の見本

★ ご入金

お見積書・ご請求書をご確認していただいた後、見積書の有効期限(発行日より7日以内)までに代金をお支払いください。初回のご依頼の方のみ、ご入金の前に、 顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポートなど)を、メールまたは郵送・FAXにてお送りいただいております。

![]() ご入金方法は【銀行振込】のみになります。

ご入金方法は【銀行振込】のみになります。

★ 取扱金融機関

★ 入金確認・必要書類のご案内

弊所での入金確認は随時、迅速に行っております。ご入金確認後、担当者より、お客様専用の「ビザ申請に必要な書類一覧」をお客様にメールまたは郵送・FAXに てお送りいたします。また、お客様にご回答いただくWEBアンケートのURLをメールにてお送りしますので、あわせてご回答ください。

![]() お客様が行うことは、書類のご用意と弊所からのアンケートの

ご回答のみになります。

お客様が行うことは、書類のご用意と弊所からのアンケートの

ご回答のみになります。

★ 書類の準備・アンケートのご回答

お客様専用の「ビザ申請に必要な書類一覧」に記載されている書類を市町村役場や勤務先、銀行等で取得していただきます。また、書類が全て用意出来次第、メー ルまたは郵送・FAXにて弊所に書類を送っていただきます。WEBアンケートの回答も書類が全て用意できるまでにお願いしております。

![]() WEBアンケートにご回答できない方には、郵送でアンケートを

お送りしております。

WEBアンケートにご回答できない方には、郵送でアンケートを

お送りしております。

★ 参考画像

★ 書類の精査・作成・確認

全ての書類がお客様から届き次第、書類の精査を行います。「精査」とは、お客様から届いた資料が正しいかどうかを確認する作業です。全ての書類の精査が終わ り、アンケートが届き次第、書類の作成を開始します。弊所では、作成した書類のミスを防ぐため、二重のチェック体制を敷き、書類の間違いが無いように細心の注意を払っております。

![]() 書類作成期間は約2週間前後になります。

書類作成期間は約2週間前後になります。

★ 参考画像

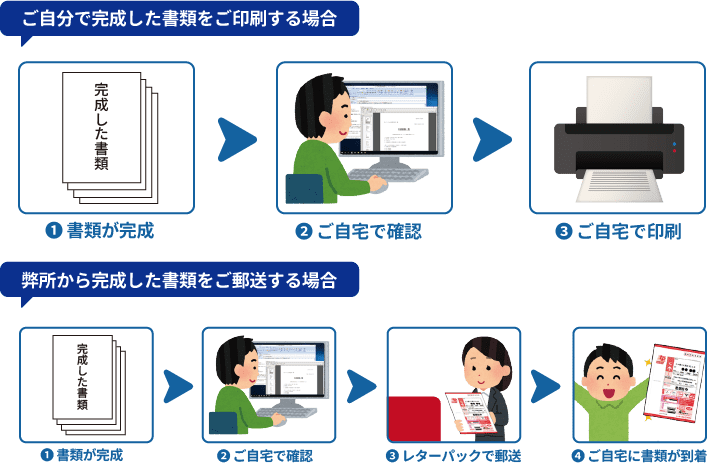

★ 書類の完成

書類が完成致しましたら、完成した書類をお客様に確認していただきます。完成した書類を確認していただき、誤字・脱字・内容等に問題なければ書類の完成とな ります。書類完成後、ご自分で書類を印刷して頂くか、弊所から完成した書類をご郵送するかのどちらかをお選びいただけます。

![]() 以上でお手続きは完了です。

以上でお手続きは完了です。

★ 参考画像

★ 申請&結果

完成した書類に、お客様のご署名・ご捺印をして頂き、最寄りの出入国在留管理局へ書類を申請していただきます。申請の結果が出次第、お手続き完了です!!

万が一、不許可の場合は再申請が可能かどうか判断し、再申請が可能であれば再申請の準備を、再申請が不可能であれば全額返金致します(※お客様によって全額返金が不可能な場合もございます)

![]() 入国管理局から追加書類提出の指示があった場合も無料でサポートさせて頂きます。

入国管理局から追加書類提出の指示があった場合も無料でサポートさせて頂きます。

★ おわりに

弊所では、書類が完成した後のお客様にも様々なアフターサービスを行っております。その他、定住者ビザに関するご質問・ご相談がございましたらお気軽にご相 談ください!!またのご依頼をお待ちしております!!

![]() 弊所へご依頼いただくお客様の中には、リピーターの方も多く

いらっしゃいます!!

弊所へご依頼いただくお客様の中には、リピーターの方も多く

いらっしゃいます!!

13.コモンズ行政書士事務所について

私たちは定住者ビザ専門の行政書士であり、外国人がスムーズに定住者ビザを申請ができるようサポートを行っています。定住者ビザは親族関係や居住歴、生活の安定性について確認されるため、より慎重な申請が必要です。申請書の内容や提出書類との整合性、事実をいかに文章や書面で伝えることができるかなどポイントが多岐にわたっております。弊所は、定住者ビザ申請に関する知識・ノウハウが大量にあるので申請に至るまでのスピードや申請書作成の精度が高く、また、申請のポイントのご説明はもちろん、申請中に発生したトラブルなどアフターフォローまで確実にお客様をサポートできる体制が整っております。更に、定住者ビザ申請に掛る追加料金は一切不要・不許可の場合は全額返金のため料金面でも満足していただける体制を整えております。お客様からご依頼をいただいた後、少しでも早く・確実に定住者ビザへの変更が実現するように精一杯サポートさせていただきます。定住者ビザへの変更手続きを主とする私たち行政書士が担う社会的責任も増してきています。日本で長く暮らすための定住者ビザ申請はコモンズ行政書士事務所にお任せください。

コモンズ行政書士事務所には、行政書士としての「使命」があります。コモンズ行政書士事務所はあくまでも行政書士事務所であるため「行政書士倫理綱領」の使命を全うしなければなりません。行政書士倫理綱領の使命とは【行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献すること】です。コモンズ行政書士事務所は、この使命があることを一時も忘れず使命を全うします。また、行政書士には、業務をご依頼いただいたお客様の秘密を守る“守秘義務"が課されており、行政書士法にもはっきり定められてあります。もしこの守秘義務に違反し、お客様の秘密を外部に漏らすようなことがあれば、法律上当然に罰則が適用されることになります。コモンズ行政書士事務所は行政書士事務所として、お客様より依頼された内容の取り扱いは、外部に情報が漏洩することのないよう細心の注意と厳重な管理を心掛けており、自らの故意もしくは過失によって秘密を漏らすことはありませんので、安心してコモンズ行政書士事務所にご相談ください。

私たちコモンズ行政書士事務所の経営理念は【最高と言える人生を創る企業にします。】となっております。社会の最高とは何か、お客様の最高とは何か、私たちの最高とは何か、をコモンズ行政書士事務所のメンバー全員(コモンズメンバー)で真剣に考えそれを実現させることです。社会の最高とは、納税・ボランティア・社会貢献・日本を含む全世界へ感謝の気持ちを伝えることです。お客様の最高とは、ご依頼目的の実現・お客様満足の実現・お客様感動の実現です。私たちの最高とは、コモンズの繁栄存続・コモンズメンバーの夢の実現・コモンズに関わる全ての人々の幸せの実現です。コモンズメンバーは、上記にあるコモンズの考えに賛同し、思想を統一し、各人が哲学にまで落とし込み・信じ・殉じます。